恾1. 姱椈惂偺媡婡擻儌僨儖

(弌強) March and Simon (1993) p.56, Figure 3.1丅

丂乽姱椈惂乿(bureaucracy)偺嬤戙揑尋媶偼丄僂僃乕僶乕(Max Weber; 1864-1920)偵傑偱慿傞丅僂僃乕僶乕偼丄姱椈惂慻怐偺摿挜偲偟偰丄嘆怑柋偺宍偱柧妋偵暘偗傜傟丄嘇怑柋悑峴偵昁梫側尃尷偼婯懃偵傛偭偰尩奿偵惂尷偝傟丄嘊帒奿傪偦側偊偨幰傪擟柦偡傞偙偲傪嫇偘偨(僂僃乕僶乕, 1954, p.3)丅僂僃乕僶乕偼丄姱椈惂慻怐偑丄暋嶨側嬤戙揑栤戣偺崌棟揑夝偵偳偺掱搙側傞偺偐傪帵偦偆偲偟偨丅傛傝嬶懱揑偵偼丄姱椈惂慻怐偑丄屄恖傗懠偺慻怐宍懺偺堄巚寛掕尷奅丒乽寁嶼乿尷奅傪愱栧壔丄暘嬈摍偱崕暈偟偰偄傞偙偲傪帵偦偆偲偟偨偲峫偊傜傟偰偄傞(March & Simon, 1993, p.55 朚栿p.48)丅

丂儅乕僩儞(Merton, 1940; 朚栿1961b)偼丄姱椈惂偺摿幙偺堦偮偲偟偰丄恖娫娭學偺旕恖奿壔(depersonalization of relationships)傪嫇偘偰偄傞丅怑堳偼弌棃傞偩偗恖奿揑娭學(personal relations)傪傕偨側偄傛偆偵偟丄斖醗壔傪偡傞偺偱丄屄乆偺働乕僗偺摿庩惈偑偟偽偟偽柍帇偝傟傞(Merton, 1940, pp.565-566 朚栿p.186)丅偙偙偱斖醗壔(categorization)偲偼丄屄乆偺栤戣傗帠椺傪婎弨偵婎偯偄偰暘椶偟丄偦傟偵廬偭偰張棟偡傞偙偲偱偁傞(Merton, 1940, p.561 朚栿p.180)丅偙偆偟偨孹岦偼丄姱椈惂偱偼丄怑堳(official)偑慖嫇偱偼側偔丄忋巌偵傛傞擟柦偐旕恖奿揑(impersonal)嫞憟傪捠偠偰擟柦偝傟(Merton, 1940, p.561 朚栿p.180)丄婯棩偁傞峴堊偲暈柋婯掱弲曭偺僀儞僙儞僥傿僽偲偟偰丄嬑懕擭悢偵傛傞徃恑丄擭嬥丄擭岟捓嬥偑愝寁偝傟偰偄傞(Merton, 1940, p.564 朚栿p.184)偙偲偱壜擻偵側傝丄嫮壔偝傟傞丅

丂儅乕僩儞偵傛傟偽丄姱椈惂偼偙偆偟偨恖娫娭學偺旕恖奿壔偑摿挜偱丄怑堳偼恖奿揑娭學傪嵟彫偵偟丄斖醗壔偵傛偭偰屄恖揑峴堊傪杊偄偱偄傞丅屭媞懁偼屄恖揑偱恖奿揑側埖偄傪朷傫偱偄偰傕丄怑堳懁偼旕恖奿揑側埖偄傪偡傞偺偑婎杮偱丄屭媞屄恖偺摿幙偵偐傑傢偢丄扨弮側斖醗偑尩奿揔梡偝傟傞丅偦偺斖醗偵堎媍傪彞偊偰偄偄偺偼慻怐忋埵憌偩偗偱偁傞丅偦傟偵懳偟偰屭媞偺曽偼丄帺暘帺恎偺栤戣偼摿庩偩偲妋怣偟偰偄偰丄屄恖揑偱恖奿揑側埖偄傪朷傫偱偄傞偨傔偵丄姱椈惂偺怑堳偲屭媞偲偺娫偱栥拝(conflict)偑婲偙傞丅偟偐偟丄旕恖奿揑側埖偄傪偟側偗傟偽丄偊偙傂偄偒摍乆偺旕擄偑昁偢婲偙傞(Merton, 1940, pp.565-567 朚栿pp.186-188)丅儅乕僠亖僒僀儌儞傕丄暿偺屭媞偑偦偺屭媞偺偊偙傂偄偒偺媇惖偵側偭偰偄傞偲抦妎偟丄暷崙暥壔偺乽暯摍埖偄乿廳帇偑偙偺抦妎傪彆挿偡傞偺偱丄屭媞偺媮傔偵墳偠偰忋埵怑堳偑夵慞峴堊傪巜帵偡傞偙偲帺懱偑娫堘偄偐傕偟傟側偄(March & Simon, 1993, p.59 朚栿p.53)偲傑偱彂偄偰偄傞丅

丂堄奜偐傕偟傟側偄偑丄姱椈惂偼埆偄堄枴偱梡偄傜傟傞梡岅偱偼側偄偺偱偁傞丅姱椈惂偲偄偆偲乽偍栶強巇帠乿乽峝捈揑乿偺僀儊乕僕偑偮偒傑偲偆偑丄尵偭偰偄傞偙偲偼摉偨傝慜偺偙偲偱偁傞丅栶強偱傕夛幮偱傕丄乽傕偭偲廮擃偵懳墳偟傠両乿偲扴摉幰傪湗妳偡傞恖偼丄梫偡傞偵乽帺暘偩偗摿暿埖偄偟傠乿偲尵偭偰偄傞傢偗偱丄偦傫側偁傞庬偺朶椡傪晻偠傞偨傔偵丄姱椈惂偼懚嵼偟偰偄傞偺偱偁傞丅

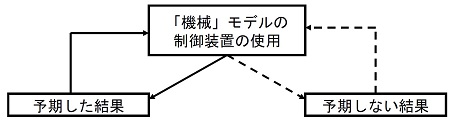

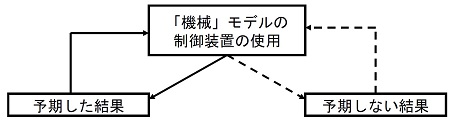

丂偨偩偟丄壗帠傕掱搙栤戣偱偁傝丄偁傑傝偵峝捈揑偩偲媡婡擻(dysfunction; 婡擻晄慡丄婡擻忈奞)偲斸敾偝傟偰偟傑偆偺傕傑偨帠幚偱偁傞丅儅乕僠亖僒僀儌儞傕丄偙偆偟偨儅乕僩儞偺媍榑偑丄姱椈惂慻怐偵偍偗傞媡婡擻揑慻怐妛廗傪埖偭偨傕偺偩偲庡挘偟偰偄傞丅偡側傢偪丄恾1偺傛偆偵丄慻怐儊儞僶乕偑斀墳傪妛廗偟丄偦傟偑揔愗偩偭偨忬嫷偐傜懠偺椶帡忬嫷偵堦斒壔偟偰揔梡偡傞偲丄慻怐偺梊婜偟側偄朷傑側偄寢壥偵廔傢傞偲偄偆榖偩偲偄偆偺偱偁傞(March & Simon, 1993, p.56 朚栿pp.49-50)丅壥偨偟偰丄偦偆偩偭偨偺偩傠偆偐丅偙偙偵徯夘偟偨儅乕僩儞帺恎偵傛傞姱椈惂偺婰弎偼丄暘偐傝傗偡偔擺摼惈偑偁傞偑丄儅乕僠亖僒僀儌儞偵傛傞儅乕僩儞偺徯夘偼変揷堷悈偱堄枴晄柧側揰傗媈栤揰偑懡偄丅偨偲偊偽丄偙偆偟偨姱椈惂偺摿幙偐傜惗偠傞慻怐儊儞僶乕偺峴摦偺崅搙側梊應壜擻惈偺偙偲傪儅乕僠亖僒僀儌儞偼嶲壛幰偺峴摦峝捈惈(rigidity of behavior)偲棟桼傕側偔尵偄姺偊偰偟傑偆偑(March & Simon, 1993, p.58 朚栿pp.51-52)丄偙傟偼榑棟揑岆昑偲傕偄偊傞柧傜偐側榑棟偺旘桇偱丄堦斒揑側堄枴偱偺峝捈惈偱偼側偄丅

恾1. 姱椈惂偺媡婡擻儌僨儖

(弌強) March and Simon (1993) p.56, Figure 3.1丅

丂偨偩偟丄儅乕僠亖僒僀儌儞偑丄堄巚寛掕庤朄偲偟偰偺斖醗壔偺巊梡偵偮偄偰惍棟偟偰偄傞晹暘偼丄摿昅偵抣偡傞丅堄巚寛掕偵偼丄斖醗壔傪巊梡偡傞傕偺傕偟側偄傕偺傕偁傞偑丄幚偼丄偳傫側忬嫷偱傕丄斖醗壔偼巚峫偺婎慴偱偁傝丄斖醗壔偱偼丄屄乆偺栤戣傗帠椺傪婎弨偵婎偯偄偰暘椶偟丄奺暘椶偵敽偆戙懼埬傪幚峴偡傞偺偱丄戙懼埬扵嶕傪梷偊傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐傕丄嘆巊梡斖醗傪斾妑揑彮悢偵尷掕偡傞孹岦丄嘇揔梡壜擻側斖醗傪扵嶕偟偰偦偺拞偐傜慖戰偡傞傛傝傕丄傓偟傠宍幃揑偵揔梡壜擻偩偭偨嵟弶偺斖醗傪墴偟摉偰傞孹岦偑偁傞丅偦偺偨傔丄斖醗壔傪巊梡偡傞堄巚寛掕偺妱崌偑憹偊傟偽丄戙懼埬扵嶕検偼尭彮偡傞偙偲偵側傞(March & Simon, 1993, p.58 朚栿p.51)丅偙偺偙偲偼丄儅乕僠亖僒僀儌儞偺儖乕僠儞傗僾儘僌儔儉偺媍榑傊偲捈寢偡傞丅

丂姱椈惂偺媡婡擻偑庡挘偝傟傞拞偱丄僩儞僾僜儞偺榑暥(Thompson, 1965)偼丄姱椈惂偺壓偱妚怴(innovation)傗憂憿惈(creativity)傪惗傓偨傔偺曽嶔傜偟偒傕偺偺帵嵈傪梌偊傛偆偲偡傞丅尰戙偺姱椈惂慻怐偵偍偗傞妚怴偺忈奞偲側偭偰偄傞傕偺傪嫇偘丄偦傟傪曄偊傞傕偺偲偟偰丄撪敪揑摦婡偯偗傪偼偠傔偲偟偰丄摉帪搊応偟巒傔偰偄偨條乆側怴奣擮偑庢傝忋偘傜傟傞丅偦偟偰丄偦偺曽岦偵岦偗偰丄姱椈惂慻怐偼幚嵺偵恑壔偟偰偄傞偲偟偰偄偨(p.1)丅幚偼偙偺榑暥偼丄扨弮偵乽姱椈惂 懳 妚怴乿偲懳洺偝偣偰丄姱椈惂偦傟帺懱偑杮幙揑偵妚怴傪慾奞偟偰偄傞(偺偩偐傜傗傔偰偟傑偊)偲庡挘偟偰偄傞榑暥偱偼側偄偺偱偁傞丅偨偲偊偽丄姱椈惂慻怐偼丄忋巌丒晹壓娭學偱惉傝棫偮奒憌峔憿偺捀揰偵偄傞恖偑惓摑惈(legitimacy)偺桞堦偺尮愹(pp.3-4)偲偄偆堄枴偱丄撈嵸揑(monocratic)偲偝傟傞偑丄撈嵸揑側姱椈惂慻怐偱傕崅搙偵妚怴揑側慻怐偑偁傞(僂僃乕僶乕偑乽僇儕僗儅偺惂搙壔乿偲屇傫偩尰徾)偲傕庡挘偟偰偄傞(p.10)丅幚嵺丄偙偺榑暥偱偼嫇偘傜傟偰偄側偄偑丄傑偩奀偺傕偺偲傕嶳偺傕偺偲傕偮偐側偄傛偆側怴偟偄傾僀僨傿傾偵懳偟偰丄僇儕僗儅宱塩幰偑乽傛偟丄彜昳壔偟傛偆乿偲堦尵尵偭偰偔傟傟偽丄姱椈惂慻怐偼堦懱偲側偭偰岠棪揑偵摦偄偰丄堦婥偵妚怴偑恑傓偙偲偼柧傜偐偱偁傝丄偦偺傛偆側帠椺偼偄偔傜偱傕尒偮偗傜傟傞丅偦偺応崌偼丄傓偟傠姱椈惂偺曽偑丄怴偟偄傾僀僨傿傾偺幚峴偵偲偭偰偼搒崌偑偄偄丅

丂偪側傒偵丄偙偺僩儞僾僜儞偺榑暥(Thompson, 1965)偼丄姱椈婡峔偵偍偗傞僾儘僼僃僢僔儑僫儖偺娗棟傪摿廤偟偨1965擭偺 Administrative Science Quarterly (ASQ) 戞10姫戞1崋偱栤戣採婲榑暥偲側偭偨榑暥偱偁傝丄榑暥拞 乬professional乭 偲偄偆梡岅偑壗搙傕搊応偡傞丅偦偺偨傔丄偙偺榑暥傪僾儘僼僃僢僔儑僫儖榑偺榑暥偩偲埵抲偯偗傞尋媶幰傕偄傞偑丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖傪扨弮偵姱椈惂偲懳洺偝偣偰偄傞傢偗偱偼側偔丄姱椈惂慻怐偵偍偗傞妚怴偺忈奞傪曄偊傞傕偺偺堦偮偲偟偰弌偰偔傞偺偱拲堄偑偄傞丅傓偟傠21悽婭偵擖偭偰偐傜偼丄妚怴(innovation)偵偮偄偰乽怴偟偄傾僀僨傿傾丄夁掱丄惢昳丄僒乕價僗偺惗惉(generation)丄庴梕(acceptance)丄幚峴(implementation)乿乽曄壔傑偨偼揔墳偡傞擻椡乿(p.2)偲掕媊偟偨晹暘偑堷梡偝傟傞偙偲偑媫憹偟偰偍傝丄(姱椈惂壓偺)妚怴偵偮偄偰榑偠偨榑暥偲偄偆埖偄偺曽偑堦斒揑偵側傝偮偮偁傞丅

丂偙偺傛偆偵丄姱椈惂慻怐偼丄戙昞揑偐偮昿斏偵栚偵偡傞慻怐儌僨儖側偺偱丄偦傟偵懳偡傞懳棫奣擮揑側採埬傗媍榑傪桿敪偡傞偙偲偵側傞丅偦偺堦偮偑僾儘僼僃僢僔儑僫儖榑偩偭偨丅姱椈惂慻怐偑忋堄壓払偺尃尷峔憿偱娗棟偝傟傞傕偺偩偲偡傞偲丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖偲偼丄偦偆偟偨尃尷峔憿偱偼側偔丄忋巌偺愱栧抦幆偲擻椡偵傛偭偰摑惂偝傟傞傕偺偩偲懳洺偝偣偰丄偦偙偵壗傜偐偺婜懸(偨偲偊偽妚怴)傪書偔丅

丂傕偲傕偲儅乕僩儞(Merton, 1949)偼丄僐僗儌億儕僞儞偲儘乕僇儖偵暘椶偟丄僐僗儌億儕僞儞偵奩摉偡傞堦偮偺僞僀僾偲偟偰僾儘僼僃僢僔儑僫儖傪嫇偘偰偄偨偩偗偩偭偨偑丄僌乕儖僪僫乕偺楢嶌(Gouldner, 1957; 1958)偼丄儅乕僩儞傪堷梡偟偰丄戝妛偺僗僞僢僼(尋媶幰丄嫵堳丄帠柋怑堳) 130恖傪懳徾偵偟偨挷嵏傪峴偄丄僐僗儌億儕僞儞偲儘乕僇儖偼掱搙偺嵎偵偡偓側偄偲偟丄偝傜偵6僞僀僾偵嵶暘壔偟偰暘愅偟偰丄屻懕偺僾儘僼僃僢僔儑僫儖尋媶偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨丅尰嵼偱偼丄懡偔偺尋媶幰偑丄嘆挿婜揑側嫵堢孭楙偵傛偭偰弶傔偰妉摼偱偒傞崅搙偱懱宯壔偝傟偨愱栧抦幆傗愱栧媄擻丅嘇怑柋偺帺棩惈丅嘊愱栧抦幆傪桳偡傞廤抍偺儊儞僶乕偲偟偰偺崅偄怑嬈婯斖傗椣棟娤丄偲偄偭偨僾儘僼僃僢僔儑僫儖偺掕媊(Wilensky, 1964)傪嵦梡偟偰偄傞偲偄傢傟傞(惣榚, 2013)丅

丂偨偩偟丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖偵懳偡傞婜懸夁忚偼嬛暔偱偁傞丅傕偲傕偲僾儘僼僃僢儑僫儖偲偼堛幰傗朄棩壠傪巜偟偰偄偨偑丄傾儃僢僩偼1981擭偺榑暥(Abbott, 1981)偱丄堛巘傗朄棩壠偺傛偆側丄偄傢備傞僾儘(professions, professionals)偺僗僥乕僞僗(status)偵偮偄偰峫嶡偟丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖偺婋婡傑偱彞偊偰偄傞偔傜偄偩偐傜丅傾儃僢僩偼丄傑偢僾儘偺僗僥乕僞僗偵偼丄

丂偦傟偵懳偟偰丄戝廜偑懜宧偡傞乽僾儘偲偟偰偺僗僥乕僞僗乿偲偼丄僾儘抦幆傪捠偠偨乽柍拋彉傊偺岠壥揑側愙怗乿(effective contact with the disorderly) (p.829)偵婎偯偔傕偺偱偁傞丅榑暥偵偼揔愗側椺帵偑側偄偑丄偨偲偊偽丄偳偙偑埆偄偐傢偐傜側偄偑丄偲偵偐偔嬶崌偑埆偔(柍拋彉)丄堛巘偵恌偰傕傜偆偲僀儞僼儖僄儞僓偲恌抐偝傟偰揔愗側帯椕傪偟偰傕傜偆(岠壥揑愙怗)丄偲偄偆傛偆側偲偒丄堛巘偼僾儘偲偟偰懜宧偝傟丄戝廜偐傜乽僾儘偲偟偰偺僗僥乕僞僗乿傪摼傞丅偲偙傠偑丄偙偆偟偰戞堦慄偱妶桇偡傞堛巘(堦斒恌椕)偺僾儘撪僗僥乕僞僗偼掅偄偺偱偁傞丅戝廜偑懜宧偟丄乽僾儘偲偟偰偺僗僥乕僞僗乿傪擣傔傜傟傞恖偺乽僾儘撪僗僥乕僞僗乿偑幚偼掅偄丄偲偄偆尵偄曽傪偡傟偽丄堛巘偵尷傜偢丄妛幰偺悽奅偼丄妋偐偵偦偺捠傝偩傠偆(偨偩偟丄乽僾儘撪僗僥乕僞僗偼僾儘偲偟偰偺弮悎偝偺娭悢偱偁傞乿偲偄偆偺偼丄偙偺榑暥偵偍偗傞僾儘撪僗僥乕僞僗偺埫栙偺掕媊偱偁傝丄傑偭偨偔僩乕僩儘僕乕偱偁傞)丅 偦偺偨傔丄堛巘傗朄棩壠偲偄偭偨僾儘廤抍(professions; 愱栧揑怑嬈廤抍)撪偱偼丄

丂偨偩偟丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖偺慻怐偱敪惗偡傞栤戣傪側傫偱傕偐傫偱傕僾儘僼僃僢僔儑僫儖摿桳偺栤戣偱偁傞偲曅晅偗偰偟傑偆偺偼娫堘偄偱偁傞丅偨偲偊偽丄堛椕慻怐偵偍偗傞埨慡偱墌妸側僒乕價僗丒僆儁儗乕僔儑儞偺幚尰偑擄偟偄偺偼丄偙傟傑偱丄僾儘僼僃僢僔儑僫儖偑幚慔偺曄壔偵掞峈偡傞偨傔偱偁傞偲峫偊傜傟偑偪偩偭偨丅偲偙傠偑丄Abe (2022)偑庢傝忋偘傞憅晘拞墰昦堾偺働乕僗偱偼丄埨慡偱墌妸側僒乕價僗丒僆儁儗乕僔儑儞偺幚尰傪慾傫偱偄偨恀偺梫場偼丄幚嵺偵偼丄儐僯僢僩娫偺僐儈儏僯働乕僔儑儞晄懌偩偭偨偺偱偁傞丅

丂姱椈惂慻怐偵懳偡傞傕偆堦偮偺懳棫奣擮揑側採埬偑丄桳婡揑側娗棟僔僗僥儉偱偁傞丅僾儘僼僃僢僔儑僫儖揑側梫慺傕堦晹娷傫偩奣擮偱偁傞丅屻偵僐儞僥傿儞僕僃儞僔乕棟榑偺尋媶偲偟偰傕桳柤偵側傞偑丄塸崙偺僶乕儞僘亖僗僩乕僇乕偼丄慻怐偑偦偺奺儊儞僶乕偵懳偟偰斵帺恎偲懠偺儊儞僶乕偺峴堊傪惂屼偡傞尃棙偲惂屼偝傟傞媊柋丄偦偟偰忣曬傪庴偗傞尃棙偲揱偊傞媊柋偲傪梌偊丄掕傔傞婡峔偲偟偰娗棟僔僗僥儉(management system)傪掕媊偟偨(Burns & Stalker, 1961, p.97)丅偦偟偰丄昞1偺傛偆偵丄椉嬌抂偺娗棟僔僗僥儉丄婡夿揑僔僗僥儉(mechanistic system)偲桳婡揑僔僗僥儉(organic system)偺摿挜傪嫇偘偰偄傞丅偙偺偆偪丄婡夿揑僔僗僥儉偑丄姱椈惂偵憡摉偡傞娗棟僔僗僥儉偱丄偦偺摿挜傪棤曉偟偨傕偺偑桳婡揑僔僗僥儉偩偲偄偆埵抲偯偗偱偁傞丅僶乕儞僘亖僗僩乕僇乕偼丄塸崙僀儞僌儔儞僪偲僗僐僢僩儔儞僪偺20偺婇嬈傪挷傋丄曄壔棪偺彫偝側娐嫬偱偼姱椈惂偵憡摉偡傞婡夿揑僔僗僥儉偑丄曄壔棪偺戝偒側娐嫬偱偼桳婡揑僔僗僥儉偑偆傑偔婡擻偡傞偲庡挘偟偨丅嬶懱揑偵採帵偝傟偨徹嫆偑朢偟偄庡挘偱偼偁偭偨偑丄偙傟偑僐儞僥傿儞僕僃儞僔乕棟榑偺殔栴偲偝傟傞尋媶偱偁傞丅

昞1. 婡夿揑僔僗僥儉偲桳婡揑僔僗僥儉偺摿挜

| 婡夿揑僔僗僥儉 | 桳婡揑僔僗僥儉 | |

|---|---|---|

| (a) | 婇嬈慡懱偺壽嬈偼怑擻暿壽嬈偵愱栧壔 | 愱栧揑抦幆丒宱尡偑婇嬈偺嫟捠壽嬈偵峷專 |

| (b) | 屄乆偺壽嬈偼拪徾揑 | 屄乆偺壽嬈偼嬶懱揑 |

| (c) | 奺奒憌偱偼丄捈愙偺忋巌偑挷惍 | 懠偺恖偲偺憡屳嶌梡傪捠偟偰挷惍丒宲懕揑嵞掕媊 |

| (d) | 尃棙丄媊柋丄曽朄偺惓妋側掕媊 | 扤偐懠恖偺愑擟偲偟偰曅晅偗側偄 |

| (e) | 尃棙丄媊柋丄曽朄傪怑擻揑愑擟偵抲偒姺偊傞 | 媄弍揑側掕媊傪墇偊偰偺婇嬈偲偐偐傢傞 |

| (f) | 摑惂丄尃尷丄揱払偺奒憌峔憿 | 摑惂丄尃尷丄揱払偺僱僢僩儚乕僋峔憿 |

| (g) | 忣曬偼奒憌僩僢僾偵撈愯揑偵廤拞偡傞 | 忣曬偼偦偺応尷傝偺僙儞僞乕偵廤傔傜傟傞 |

| (h) | 儊儞僶乕娫偺憡屳嶌梡偺悅捈揑孹岦 | 慻怐撪揱払偼悅捈偲偄偆傛傝悈暯曽岦 |

| (i) | 忋巌偺巜帵丒寛掕偱嶌嬈丄峴摦 | 揱払偺撪梕偼巜帵丒寛掕傛傝傕忣曬丒彆尵 |

| (j) | 婇嬈傊偺拤惤丄忋巌傊偺暈廬傪嫮梫 | 婇嬈慡懱偺壽嬈傗恑曕傊偺愊嬌揑娭梌傪廳傫偠傞 |

| (k) | 撪晹偺抦幆丄宱尡丄媄擻傪廳帇 | 婇嬈奜偱桳岠側娭學丒愱栧抦幆傪廳帇 |