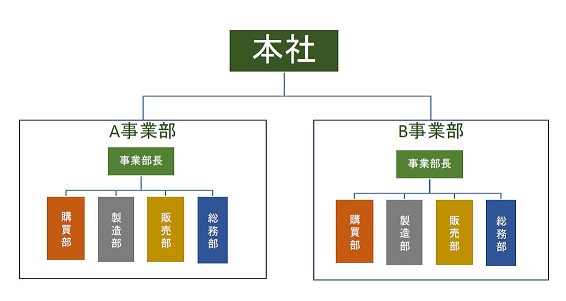

図1. 事業部制組織の例

(出所) 高橋(2016) p.41。

チャンドラーの『経営戦略と組織』(Chandler, 1962, pp.2-3 邦訳pp.18-20)によれば、1960年代、米国の多角化した企業では、事業部制型組織(multidivisional type of organization)が一般的に採用されるようになっていた。ここでいう事業部制とは、

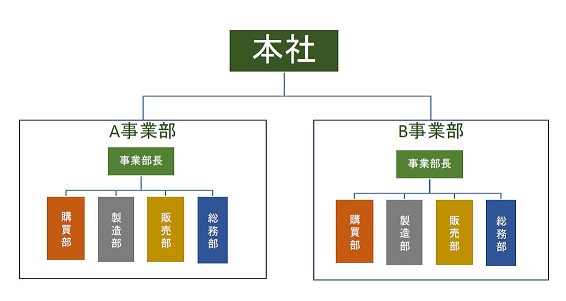

図1. 事業部制組織の例

(出所) 高橋(2016) p.41。

日本では、

チャンドラーによれば、デュポン(E. I. du Pont de Nemours & Co.)とゼネラル・モーターズ(General Motors Corporation; GM)は第一次大戦後間もなくの1920年代初めに事業部制に移行し、スタンダード石油(ニュージャージー)(Standard Oil Company (New Jersey))は1925年、シアーズ・ローバック(Sears, Roebuck and Company)は1929年に事業部制への組織再編成に着手した。この4社が最初に事業部制を生み出した会社といわれる。しかも重要なことは、この4社の経営者が互いに独立に、そしてその他の会社からも独立に事業部制を開発したということなのである。

それまでは、組織構造上とるべき道は、集権的な職能別組織にするか、あるいは持株会社とその傘下のほとんど完全に独立の子会社群にしておくかの二つの選択肢しかなかった。しかし職能別組織であれ、持株会社であれ、いずれの組織構造をとっていても、その組織構造のままで多角化が進むと、経営者に要求される活動の範囲と数と複雑性が増大していき、(合理性に限界のある)経営者には本業以外への資源の使われ方の情報はほとんど入らず、また理解もできなくなってしまう。そこで、事業部制では各現業事業部に現業部門としての自律性を持たせることで、現業の細かい管理業務から経営者を解放した上で、事業部間の調整・評価や全社的な目標・政策の策定といった全社的な重要課題については、経営者が専門スタッフを充実させた総合本社で担当することで、企業を一つのまとまった組織にシステム化することができるようになる。これによって、多角化により会社が雑多で無秩序な事業の寄せ集めとなることを防ぎ、無政府状態に陥るリスクを大いに軽減するのである。

こうしたことから、チャンドラー(Chandler, 1962, pp.13-14 邦訳pp.29-30)は、企業の成長を計画し、実施することは「戦略」(strategy)と考えられるとし、これらの拡大した活動と資源を管理するために案出された組織を「機構」(structure)と考えられるとした上で、「機構(組織)は戦略に従う」(structure follows strategy) (Chandler, 1962, p.14 邦訳p.30)という有名な命題を唱えるのである。この命題の follow は「従う」と訳されているが、正確には時間的に「後に続く」の意味も込められている。事実、チャンドラー自身がこの議論を進めるために、なぜ戦略が先なのか、そしてなぜ組織づくりは戦略に遅れるのか、という二つの問を出している。この命題は正確には「組織づくり(organization building)のプロセスは成長戦略の後になるために、成長タイプの違いで組織の形も違ってくる。」ということになる。それでは、なぜ戦略が先なのか、そしてなぜ組織づくりは戦略に遅れるのか。これら二つの問に対するチャンドラーの解答はおおまかに次のように整理される(Chandler, 1962, Introduction)。

こうした経営管理に対するニーズを放置し、組織づくりをしないままに、企業が成長を続ければ、経済的な能率は低下するだけで、規模の経済性は実現しないであろう。したがって、組織づくりがどうしても必要になるはずなのだが、その必要な組織づくりが遅れてしまうのは、企業の長期的成長と健康に責任のある経営者のせいであるとされている。経営者が日常業務に熱中し過ぎて、あるいは受けて来た教育・訓練に問題があって、長期の組織づくりの必要性を認識・理解できなかったり、対処できなかったりする。そして、組織づくりが経営者自身の地位や権力や安心感への脅威となると感じるために、管理的に望ましい変化にも抵抗するかもしれない。

大企業における規模の拡大と組織づくりの実際の歴史は理論的に規定したほどはっきりしたものではないが、『経営戦略と組織』で取り上げられているいずれの事例でも、組織づくりはしばしば成長戦略に遅れをとっており、特に急成長期にはそうだったのである。しかし、1920年代に4社によって発明された事業部制が多角化のリスクを大いに軽減することが、1930年代になって他社に知られるようになると、今度は、この組織構造上の発明が企業を多角化戦略に踏み切らせることになったことは疑いないという(Chandler, 1962, pp.393-394 邦訳pp.386-387)。このように先例がある場合には、組織づくりの遅れはもっと小幅にとどまるだろう。そして少なくとも、これまで成長を続け生き延びてきた大企業については、歴史的な時間のなかで、成長戦略がとられて急速な成長期を経験した後には、遅れをとる形で組織づくりの期間、つまりより正確に言えば「経営の時代」がやってきたのである。